婚前契約で夫婦の約束事を決めよう|内容や方法・法律上の注意点

「婚前契約」とはどのようなものなのでしょうか?婚前契約を法的に有効なものにするためには、法律の規定に沿った内容・形式…[続きを読む]

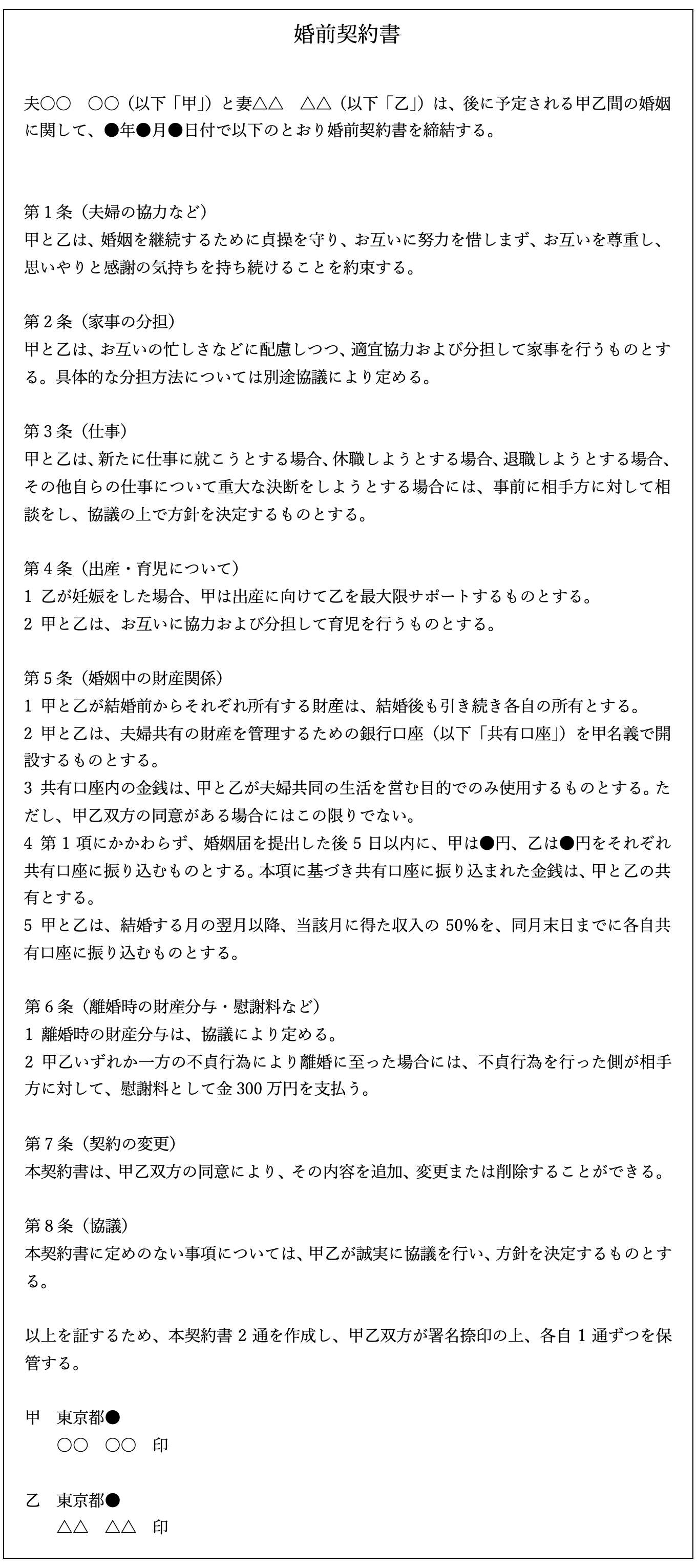

婚前契約書を自作で作成したくて、テンプレート・雛形などをお探しの方向けに、テンプレートを提供します。

夫婦が結婚する前に、自分たちだけで結婚生活のルールや財産の管理・処分方法などについての約束を決めておけば、結婚生活をより円滑に営むことができるかもしれません。

このような結婚前の約束事を、「婚前契約」といいます。

婚前契約を締結する際には、「婚前契約書」の形で書面にまとめ、夫婦双方が署名・押印をすることが一般的です。しかし、婚前契約書を作りたいと思っても、内容や書式などを含めて、どのように作ったらいいかわからないという方も多いのではないでしょうか。

そこで、この記事では浮気や財産などについての婚前契約書の具体的な内容や書き方、メリット・デメリット・効力、公正証書について、破ったらどうするのかの文言など、婚前契約書のテンプレート・雛形、自作での作成方法をご紹介します。

なお、婚前契約の概要についてはこちらの記事で解説しています。

まず、そもそも婚前契約書とはどういうものか、メリットやデメリット、その法的効力をどのように考えるかなどについて簡単に解説します。

婚前契約書とは、結婚する前の夫婦の間で合意した結婚生活などに関する約束事を、契約書面の形でまとめたものをいいます。

婚前契約書を作成する際には、大きく分けて以下の2つの方法があります。

1の自作の方法で作成された婚前契約書を「私文書」、2の方法で作成された婚前契約書を「公文書」と呼ぶこともあります。

婚前契約書は、夫婦間で締結された契約を表現したものです。

契約である以上、婚前契約書は、原則として夫婦双方を拘束する法的効力を持ちます(ただし、後に「婚前契約書に規定しても無効となる契約条項」で解説するとおり、一部無効になる条項があります。)。

婚前契約書が法的拘束力を有することは、夫婦が自分たちだけで作成した自作の場合も、弁護士などの専門家に作成を依頼した場合も同じです。また、自作で公正証書の形式にしてもしなくても、婚前契約書の法的効力の内容に影響はありません。

弁護士のチェックを受けた上で公正証書化しておく方が、後の夫婦間での争いを防止するという観点からはベターです。

夫婦が自分たちだけで作った婚前契約書は、文言が不明確であったり、解釈が分かれたりして、後日その内容をめぐって争いが起こってしまう可能性が高いといえます。また、無効な条項が含まれていないかどうかのチェックを行うことも難しいでしょう。

婚前契約書に基づく法律関係を安定させるためには、弁護士などの専門家のリーガルチェックを受け、公証役場で公正証書化しておくことをおすすめします。

婚前契約書を作成する際には、婚前契約書に規定される条項の内容について、具体的なイメージを持っておく必要があります。

以下では条項の例文とともに、婚前契約書に自分でどのような内容を規定するかについて解説します。

婚前契約書は夫婦間の契約であるところ、契約の内容は当事者が原則として自由に決められるという「契約自由の原則」があります。

そのため、婚前契約書に規定する内容についても、基本的には夫婦が話し合って自由に決めることができ、効力もあります。

婚前契約書の条項の内容は、

などさまざまです。

条項の例文を以下に挙げておきますので、まずはイメージを掴んでください。

雛形と完成形のサンプルは少し下の「婚前契約書の作り方|雛形・テンプレート付き」にあります。

結婚生活を送る中で、婚前契約書の内容を見直す必要が出てくる場合もあるかもしれません。

その場合は、契約当事者である夫婦双方の合意によって、婚前契約書の内容を変更することができます。

このことを確認するために、以下のような条項を入れておくことも考えられるでしょう。

このような条項を入れなくても双方の同意で変更はできますが、契約書に確認的に入れておくことには一定の効果があります。

・本契約書は、夫婦双方の同意により、その内容を追加、変更または削除することができる

婚前契約書の内容を見直す必要性が具体的に生じなかったとしても、定期的にその内容を確認することは、夫婦関係のあり方についてお互いに話し合う機会として有益でしょう。

そのため、婚前契約書に有効期限を設けたり、一定期間ごとに見直す旨を規定したりすることも考えられます。

・本契約書の有効期限は、本契約締結日から3年間とする。ただし、夫婦のどちらからも契約終了の申し出がない場合には、さらに3年間自動的に更新されるものとする

・本契約書の内容は、夫婦間の協議により、本契約締結後3年間が経過するごとに見直すものとする

婚前契約書に規定する内容は原則として当事者の自由ですが、一部には無効となってしまう条項もあります。

婚前契約書に規定しても無効となる契約条項の例は以下のとおりです。

破った場合の文言などに、反社会的な内容の条項や、一般常識からかけ離れた内容の条項は、公序良俗違反として無効になります(民法90条)。

・不倫をした場合、相手に対して1億円支払うものとする(法外な慰謝料)

・相手に対して1000万円を支払うことにより、自由に離婚をすることができる(離婚の促進)

・現在結婚している配偶者と離婚をした上で、3年後に結婚をするものとする(不貞行為を前提とした婚約)

離婚時に子供の親権をどちらに帰属させるかについて争いがある場合、家庭裁判所が離婚当時の事情を総合的に判断して、どちらに親権を認めるかを裁量によって決定します。

婚前契約書で子供の親権についてあらかじめ規定したとしても、その内容が家庭裁判所を拘束することはありません。

その条項に基づいて夫婦が協議して親権者を決定することは可能ですが、親権は争いになりやすいためあまり意味はありませんし、親権者決定は子供にとって本当に良い選択をすべきでしょう。

・離婚の際に子供がいる場合、夫が親権者となるものとする

・離婚に至った時点で子が複数いる場合、必ず一人は妻が親権者となるものとする

法律の規定で強行規定とされている内容については、婚前契約で異なる定めをしても無効となります。

たとえば、夫婦間の相互扶助義務(民法752条)や、子供に対する扶養義務(民法877条1項)を限定するような合意は無効です。

・離婚後は、親権をもたない親は養育費を一切支払わないものとする

民法761条は、夫婦関係を円満に維持・運営するための対外的な責任として、夫婦の日常の家事に関する債務の連帯責任を定めています。

この規定は、婚前契約書の一部を構成する夫婦財産契約(民法756条)によっても排除できないと解されています。

・夫婦のいずれか一方が行う契約は、日常生活に伴うものも含め、他方配偶者は一切責任を負わないものとする

浮気や財産などについて婚前契約書をどのように作成すればよいかについて、テンプレートとともに具体的に解説します。

婚前契約書の雛形を以下に載せておきますので、こちらも参考にしてください。

まずは夫婦の間で、婚前契約書にどのようなことを規定したいかについて話し合いましょう。

その際、必要に応じて弁護士のアドバイスを受けることも有効です。

婚前契約書に盛り込む内容が決まったら、実際に婚前契約書を作成しましょう。

婚前契約書は、パソコンで作成しても、手書きで作成してもかまいません。

ただし、手書きで作成する場合には、後から勝手に改変されることがないよう、万年筆やボールペンなどの消えない筆記具を使用しましょう。

書き間違えてしまった場合には、二重の取り消し線を引いて、その上から夫婦双方の訂正印を押して訂正します。パソコンで文書を作成し、印刷後に間違いが発覚した場合も同様です。

最終的には、夫婦双方が契約書の署名欄に住所と氏名を手書きし、捺印をして完成です。

以下の専門家のチェックと公正証書にすることは必須ではありませんが、必要に応じて検討してください。

婚前契約書を作成したら、弁護士などの専門家にリーガルチェックを依頼して、内容に問題がないかを確認してもらいましょう。

この際、契約書の基本的な体裁が整っているか、無効となる条項が含まれていないかなどをチェックしてもらうことができます。

リーガルチェックの費用は弁護士などによって異なるため、事務所の公式ホームページなどで事前に確認しておきましょう。

私文書としての婚前契約書を作成する場合には、ここまでで手続きは完了です。

婚前契約書を公正証書の形で残したい場合には、作成した私文書としての婚前契約書を公証役場に持ち込み、公正証書作成の手続きをとる必要があります。

手続きには身分証明書や認印などが必要になります。

持ち物の詳細については公証役場に事前に確認しましょう。

公正証書を作成する手数料は、婚前契約書に定められる財産についての取り決めの内容に応じて決定されます。

公正証書を作成するメリットは主に以下の2つです。

一度締結した婚前契約書の内容を追加・変更・削除するには、夫婦双方の同意が必要となります。

ただし、財産に関係する事項については、婚姻届を提出した後では変更できないので注意しましょう(民法758条1項)。

変更の方法については、夫婦双方が変更に合意したことが明確に分かれば、どのような方式でもかまいません。

以下では一例を示しておきます。

婚前契約書に新たな条項を追加する場合は、別紙を用意して、婚前契約書の本体に添付する形式が一般的です。

まず、別紙の冒頭に、「夫○○と妻××は、婚前契約書に次の項目を追加することに合意した」と記載します。

その下に、新たに追加したい条項の内容を箇条書きで列挙しましょう。

そして、最後に追加日の日付を記入した上で、夫婦双方が署名・捺印を行います。

既にある条項を変更する場合には、契約書に押印した印鑑と同じものを使用して、訂正印を押印することになります。

修正部分を二重の取り消し線で削除し、その上部に修正後の文言を記載します。

そして、当該部分に夫婦双方の訂正印を押印して修正完了です。

当該条文の近くの空欄に、「第○条全文削除」と記載し、夫婦双方の訂正印を押印して削除完了です。

婚前契約書の自作用テンプレートや公正証書や効力、メリット、デメリットなどを解説しました。

を作成して夫婦生活の約束事などを定めておけば、夫婦の関係がより円滑になることが期待できます。

婚前契約書は自分たちだけで作成することも可能ですが、法的に有効な契約書を確実に作るためには、弁護士のリーガルチェックを受けることをおすすめします。

婚前契約書を作成するかどうか迷っている方、作成したいけれどやり方が分からない方、条文の内容を確認してほしい方などは、ぜひ弁護士にご相談ください。